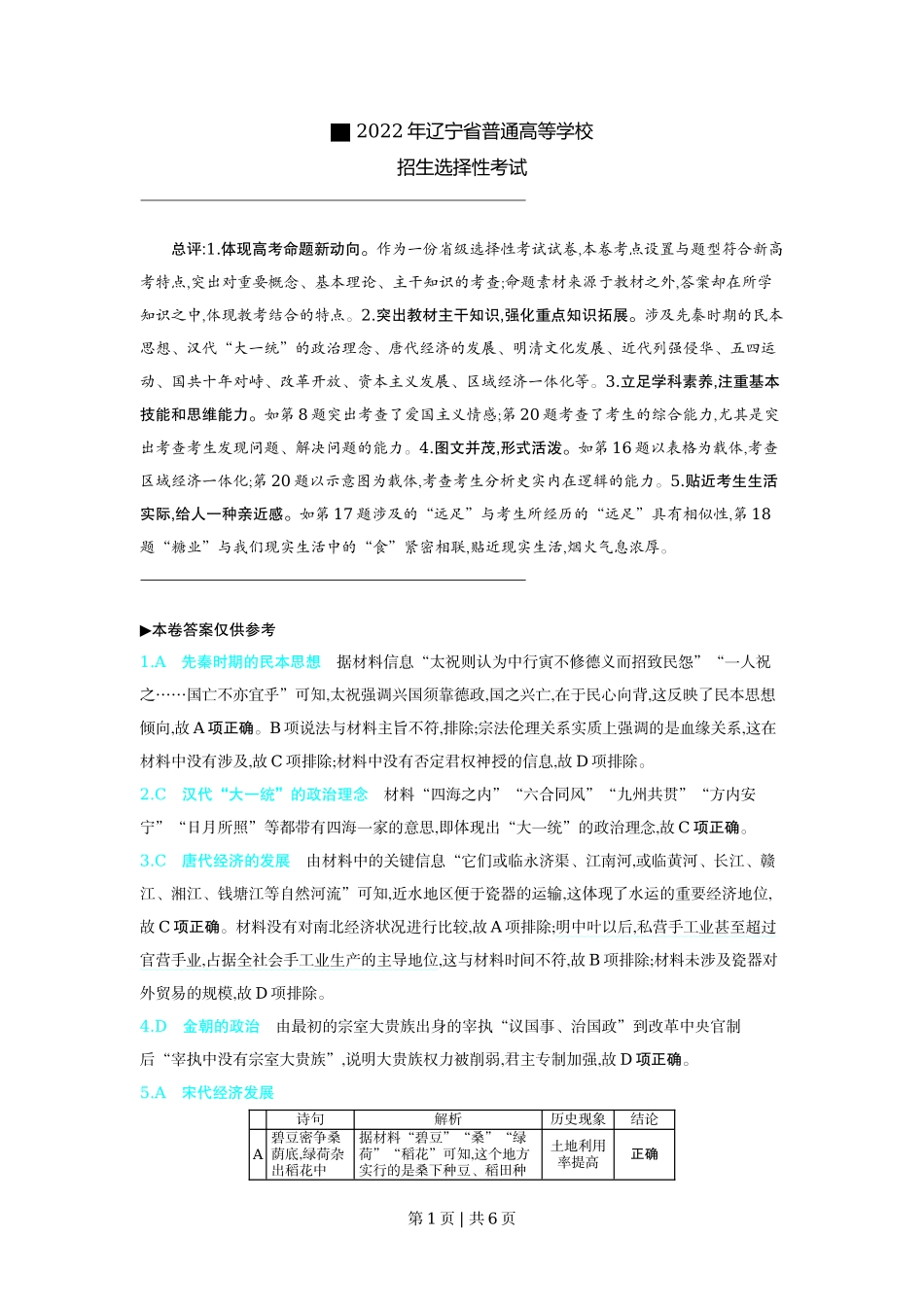

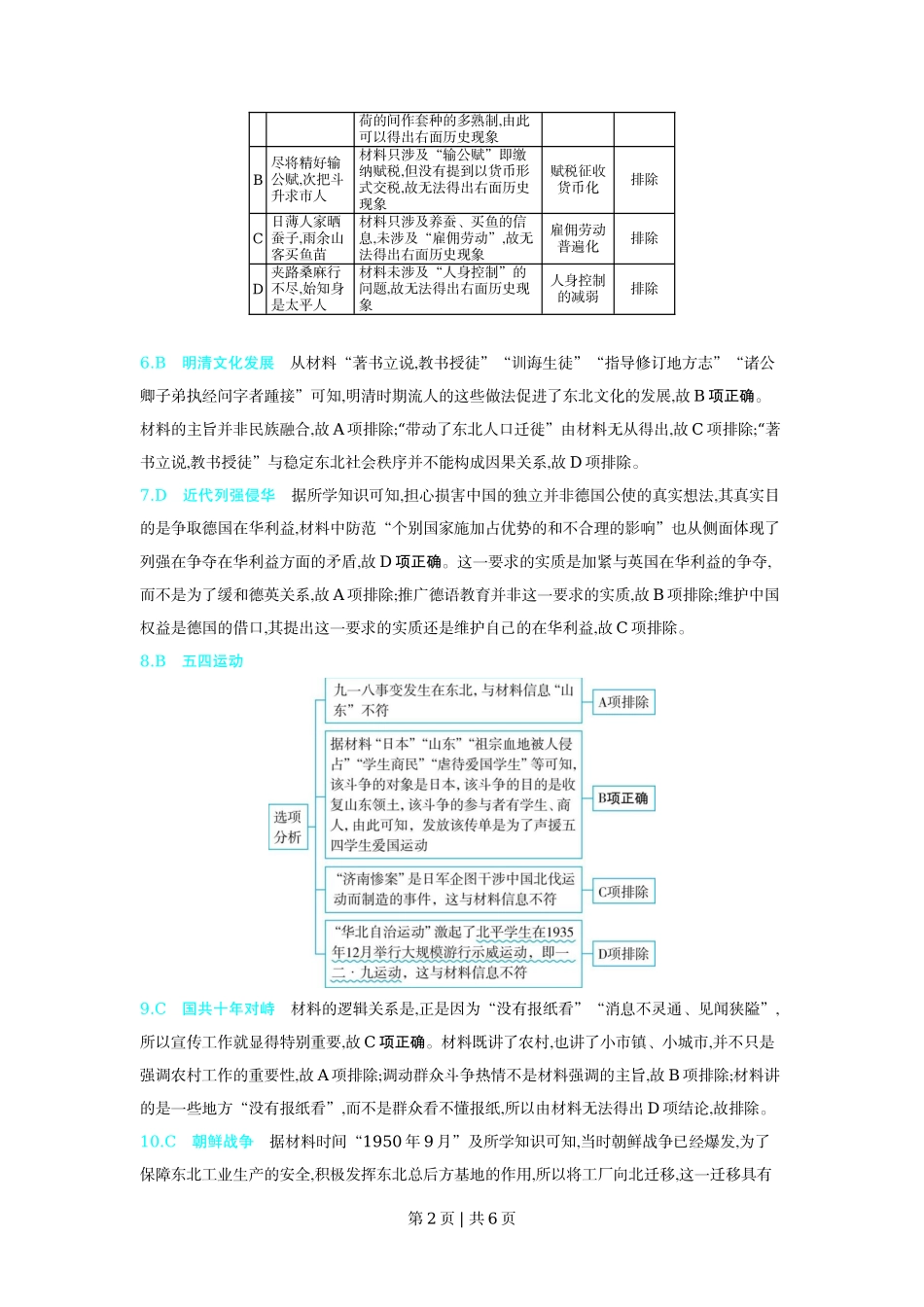

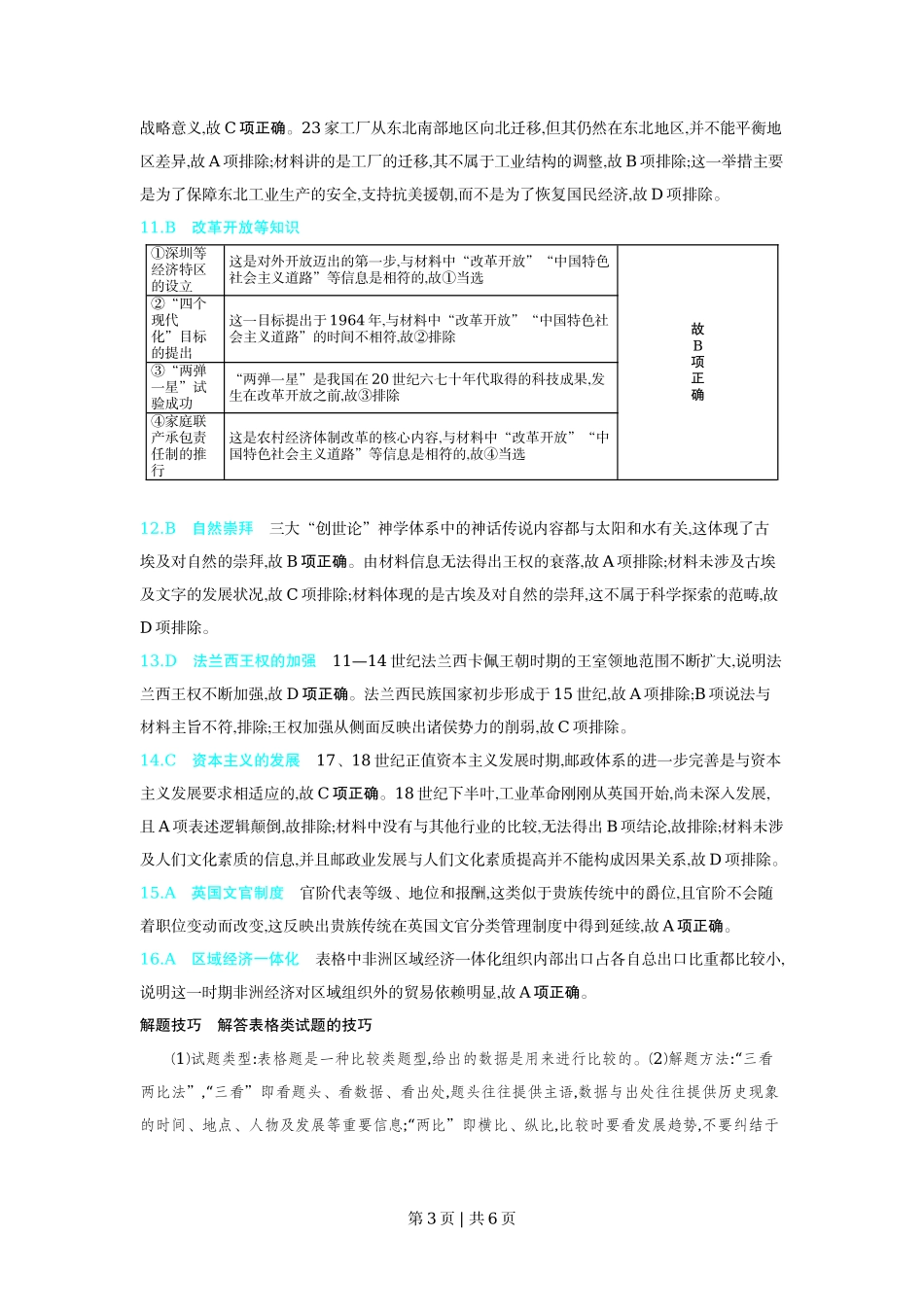

第 1 页 | 共 6 页 10 2022 年辽宁省普通高等学校招生选择性考试 总评:1.体现高考命题新动向。作为一份省级选择性考试试卷,本卷考点设置与题型符合新高考特点,突出对重要概念、基本理论、主干知识的考查;命题素材来源于教材之外,答案却在所学知识之中,体现教考结合的特点。2.突出教材主干知识,强化重点知识拓展。涉及先秦时期的民本思想、汉代“大一统”的政治理念、唐代经济的发展、明清文化发展、近代列强侵华、五四运动、国共十年对峙、改革开放、资本主义发展、区域经济一体化等。3.立足学科素养,注重基本技能和思维能力。如第 8 题突出考查了爱国主义情感;第 20 题考查了考生的综合能力,尤其是突出考查考生发现问题、解决问题的能力。4.图文并茂,形式活泼。如第 16 题以表格为载体,考查区域经济一体化;第 20 题以示意图为载体,考查考生分析史实内在逻辑的能力。5.贴近考生生活实际,给人一种亲近感。如第 17 题涉及的“远足”与考生所经历的“远足”具有相似性,第 18题“糖业”与我们现实生活中的“食”紧密相联,贴近现实生活,烟火气息浓厚。▶本卷答案仅供参考1.A 先秦时期的民本思想 据材料信息“太祝则认为中行寅不修德义而招致民怨”“一人祝之……国亡不亦宜乎”可知,太祝强调兴国须靠德政,国之兴亡,在于民心向背,这反映了民本思想倾向,故 A 项正确。B 项说法与材料主旨不符,排除;宗法伦理关系实质上强调的是血缘关系,这在材料中没有涉及,故 C 项排除;材料中没有否定君权神授的信息,故 D 项排除。2.C 汉代“大一统”的政治理念 材料“四海之内”“六合同风”“九州共贯”“方内安宁”“日月所照”等都带有四海一家的意思,即体现出“大一统”的政治理念,故 C 项正确。3.C 唐代经济的发展 由材料中的关键信息“它们或临永济渠、江南河,或临黄河、长江、赣江、湘江、钱塘江等自然河流”可知,近水地区便于瓷器的运输,这体现了水运的重要经济地位,故 C 项正确。材料没有对南北经济状况进行比较,故 A 项排除;明中叶以后 , 私营手工业甚至超过 官营手业 , 占据全社会手工业生产的主导地位 ,这与材料时间不符,故 B 项排除;材料未涉及瓷器对外贸易的规模,故 D 项排除。4.D 金朝的政治 由最初的宗室大贵族出身的宰执“议国事、治国政”到改革中央官制后“宰执中没有宗室大贵族”,说明大贵族权力被削弱,君主专制加强,故 D 项正确。5.A 宋代经济发展诗句解析历史现象结论A碧豆密争桑荫底,绿荷杂出稻花中据材料“碧豆”“桑”“绿荷”“稻花”可知,这个地方实行的是桑下种豆、稻田种土地利用率提高正确第 2 页 | 共 6 页 荷的间作套种的多熟制,由此可以得出右面历史现象B尽将精好输公赋,次把斗升求市人材料只涉及“输公赋”即缴纳赋税,但没有提到以货币形式交税,故无法得出右面历史现象赋税征收货币化排除C日薄人家晒蚕子,雨余山客买鱼苗材料只涉及养蚕、买鱼的信息,未涉及“雇佣劳动”,故无法得出右面历史现象雇佣劳动普遍化排除D夹路桑麻行不尽,始知身是太平人材料未涉及“人身控制”的问题,故无法得出右面历史现象人身控制的减弱排除6.B 明清文化发展 从材料“著书立说,教书授徒”“训诲生徒”“指导修订地方志”“诸公卿子弟执经问字者踵接”可知,明清时期流人的这些做法促进了东北文化的发展,故 B 项正确。材料的主旨并非民族融合,故 A 项排除;“带动了东北人口迁徙”由材料无从得出,故 C 项排除;“著书立说,教书授徒”与稳定东北社会秩序并不能构成因果关系,故 D 项排除。7.D 近代列强侵华 据所学知识可知,担心损害中国的独立并非德国公使的真实想法,其真实目的是争取德国在华利益,材料中防范“个别国家施加占优势的和不合理的影响”也从侧面体现了列强在争夺在华利益方面的矛盾,故 D 项正确。这一要求的实质是加紧与英国在华利益的争夺,而不是为了缓和德英关系,故 A 项排除;推广德语教育并非这一要求的实质,故 B 项排除;维护中国权益是德国的借口,其提出这一要求的实质还是维护自己的在华利益,故 C 项排除。8.B 五四运动 9.C 国共十年对峙 材料的逻辑关系是,正是因为“没有报纸看”“消...